お知らせ イベントレポート

TOIC1周年祭 2025 -NAGOYA- 「『ひらめき』が生まれ育つ場づくり」を開催しました

◾️イベント実施概要

◯イベント名:TOIC1周年祭 2025 -NAGOYA- 「『ひらめき』が生まれ育つ場づくり」

◯日時:2025年6月30日(月)14:00~17:45(交流会※希望者のみ18:00~19:30)

◯会場:基調講演~トークセッション/野依記念学術交流館(交流会/TOIC NAGOYA 1F)

◯登壇者(出演順):

・茂木健一郎

(岐阜大学 グローカル推進機構 客員教授 ソニーコンピュータサイエンス研究所上級研究員)

・入澤 寿平

(岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 准教授、名古屋大学ナショナルコンポジットセンター、株式会社fff fortississimo 代表取締役)

・多田 憲生

(株式会社岐阜多田精機 代表取締役社長)

・宇治原 徹

(名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授、ディープテック・シリアルイノベーションセンター センター長)

・深川 恭平

(株式会社ATOMica TOIC NAGOYA コミュニティマネージャー)

◯プログラム内容:

・開会挨拶/TOIC NAGOYA紹介/企画趣旨説明

・基調講演『人工知能時代における人間力』

岐阜大学 グローカル推進機構 客員教授 茂木 健一郎

・講演 ①『炭素繊維で頑固に繋ぐ!岐阜大ー名大連携とそのシナジー効果』

岐阜大学 工学部 化学・生命工学科 准教授 入澤 寿平

②『金型メーカーの現場力で実現するイノベーション-中小企業から見た産学連携のリアルと展望-』

株式会社多田精機 代表取締役社長 多田 憲生

・トークセッション(基調講演・講演登壇者に加え、以下2名登壇)

名古屋大学 未来材料・システム研究所 教授、ディープテック・シリアルイノベーションセンター センター長 宇治原 徹

株式会社ATOMica TOIC NAGOYA コミュニティマネージャー 深川 恭平

・閉会挨拶

◾️イベントの様子

◯開会挨拶

開会に先立ち、東海国立大学機構 松尾清一 機構長より、ご参加の皆様へご挨拶をさせていただきました。

「色々な人が集い、知恵を出しあいながら新しい価値を創造し、それを社会へ還元していく、『大学という場所を知とイノベーションのコモンズにする』といった東海国立大学機構の目標において、TOICは名古屋大学と岐阜大学のキャンパスを結び、産学官連携とスタートアップ育成を進めるための重要な拠点として創設されました。この度はTOICの開所1周年を記念し、オープンな雰囲気で講演やトークセッションを楽しんでいただきたいです。」

◯TOIC NAGOYA紹介/企画趣旨説明

続けて、名古屋大学 学術研究・産学官連携推進本部 URAの沖原より、TOIC NAGOYAのご紹介、今後TOIC NAGOYAとして注力したい取り組みについて、また、本イベントに込められた思いについてお話させていただきました。

「本イベントは名古屋大学と岐阜大学の共催企画ということで、両大学のシナジーを促進しつつ、産学官が出会い、オープンイノベーションを創出する契機としたいです。また、本日の名古屋サイトでのイベントは『場づくり』をテーマとしています。

本イベントの内容をふまえて皆さんのひらめきを誘発し、育む場づくりとは何か、自分の枠を超えた他者との連携の重要性や難しさにおいて、TOICではどんなことができるのかを是非、参加者の皆様と一緒に考えることができたらと思っています。」

さて、ここからは皆さんお待ちかねの各ご講演タイムのご様子をお届けします。

◯基調講演『人工知能時代における人間力』

基調講演「人工知能時代における人間力」は、PartⅠ・Ⅱの2部構成でご講演いただきました。

「PartⅠ人工知能と人間の脳」では、将棋などの特定の分野において、AIは人間の知性を超える勢いで進化しつつも、日本におけるAIの社会的存在感はまだ限定的である現状や、知性を定義する社会的側面についてお話いただきました。AIの高いパフォーマンスを計量化し、評価する方法が確立していない現在、AIアライメントにおいて重要なキーワードとなる人間の持つ「身体性」について考えました。

「PartⅡ世界が注目する日本の知恵、IKIGAI」では、「生きがい」は今や世界的にも注目され、日本文化の中に根づいた「小さな喜び」や「真面目さ」などが支えていると、茂木先生は言います。AIが評価関数に基づいて行動することに対し、「生きがい」というのは評価関数から独立した生きる実感やウェルビーイングであり、そこのアライメントの形式をどう考えるかということが、理論的にも実践的にも注目されています。

◯基調講演『人工知能時代における人間力』質疑応答

(内容要約)

質問(複数ある質問より、一部抜粋):

――今後はAIを取り入れた教育が実践されるのではないかと思いますが、初めからAIを取り入れる、あるいは取り入れない、もしくはある年齢や段階からAIを用いるべきなのか、茂木先生のお考えについて教えてください。

茂木先生ご回答:

AI教育の導入時期については、国や文化によっても考え方が異なるので、一概に決めるのは難しいように思います。例えば、海外では試験の際に電卓の持ち込みを許可されていますが、日本では禁止されていますよね。AIと教育に関する十分なデータがまだない以上、まずは大きく制限せずにAIを取り入れてみる姿勢も大切かもしれないと考えています。

ただし、AIに頼りすぎた文章は読まれない、認められないといったことになるリスクもあり、教育現場ではその点も指導する必要があると思います。

◯講演①『炭素繊維で頑固に繋ぐ!岐阜大ー名大連携とそのシナジー効果』

(講演内容要約)

入澤先生がCEOを務める株式会社fff fortississimoでは、炭素繊維の製造に伴う高コストや製造効率の低さなどの課題に対し、座礁資源を活用した革新的な技術で、低価格かつ高品質な炭素繊維を製造しており、そのお取組みについて詳細にご説明いただきました。

また、大学教員でありながら起業をされたご自身の経験をもとに、今後の大学間連携、教員間連携における制度的課題を指摘され、今後はTOICが大学間の連携基盤の整備をリードすることを期待するとお話いただきました。

◯講演①『炭素繊維で頑固に繋ぐ!岐阜大ー名大連携とそのシナジー効果』質疑応答

(内容要約)

質問(複数ある質問より、一部抜粋):

――大学教員としてスタートアップを興されているが、入澤先生のような方はまだまだ少数派だと思っています。どんな時に難しさややりがいを感じますか。

入澤先生ご回答:

一番難しいと感じるのは、やはり時間の足りなさです。もともと睡眠時間が短くても平気な体質ですが、その上で人の倍ほど働いても常に時間との戦いです。

大学構内を歩いていると、よく「疲れているね」と声をかけられますが、そんな時私は「プロですから」と答えています。野球選手だってトレーニング中はきっと疲れているでしょうし、それと同じです。私にとって自分の持っている技術を社会実装していくことは、プロとしての意識を持ち、本気で取り組む価値があるほど楽しいことです。

私は、自分の技術を世の中に出したいという思いがある方なら、大学の先生でもどんどん起業すべきだと思います。

◯講演②『金型メーカーの現場力で実現するイノベーション-中小企業から見た産学連携のリアルと展望-』

(講演内容要約)

株式会社岐阜多田精機は、金型設計、製作及び研究開発をされており、自動車のキーレスエントリーシステムを支える部品から、軽量化、静音化に成功したエアコンの射出ファンまで、多種多様な分野の技術を支える金型を手がけています。

産学官連携においては、産・官・学、それぞれの目標や目的を明確化したうえで相互理解を図り、定量的なとりきめを行いながら各々の課題を乗り越えていくべきだとお話いただきました。

◯講演②『金型メーカーの現場力で実現するイノベーション-中小企業から見た産学連携のリアルと展望-』質疑応答

(内容要約)

質問(複数ある質問より、一部抜粋):

――産学連携をされるにあたり、そのお相手について、どういった大学の、どの研究室の、どの先生と…様々な切り口から探されるかと思いますが、何をきっかけに決めていらっしゃいますか?

多田社長ご回答:

専門性よりも、どれだけこちらの話を親身になって聞いてくださるかを重要視しています。どの先生であっても、分野が違えど私にアドバイスをしてくださるので、こちらもその先生の研究内容に歩み寄り、勉強する機会を与えていただいています。そんな風にコミュニケーションをとれる出会いがあってこそやってこれたのだと思います。

◯トークセッション

(内容要約)

トークセッションでは、

・「みなさんのIKIGAIは」

・「ひらめきが生まれるきっかけは」

・「ひらめきが生まれる場とは」

といった3つのテーマを取り上げ、活発な意見交換の場となりました。

ひらめきは、集中して考え抜いた後にリラックスした瞬間に訪れるものであり、そこには豊かなインプットと、生身の人間同士の対話が重要な鍵となります。特に異なる価値観を持つ相手との対話は、新しい気づきをもたらすと言えます。

今後も、TOICはリアルな出会いと継続的な場作り、ひらめきと賑わいを生むことを目指して参ります。

◾️交流会の様子

交流会では、お酒を片手に参加者のみなさま同士交流や意見交換を楽しんでおられました。

◾️来場者の方のコメント

ご来場いただいた皆様からも感想やコメントをいただくことができました。

・日頃触れる機会がない興味深い内容の話を聞くことができ満足しました。

・多種多様な講演があり楽しく勉強になりました。

・トークセッションは特に聞き応えがありました。

改めまして、ご来場いただいた皆様、ありがとうございました!

少しでも名古屋大学との連携に興味を持っていただけましたら幸いでございます。TOIC NAGOYAにて皆様のご来館をお待ちしております!

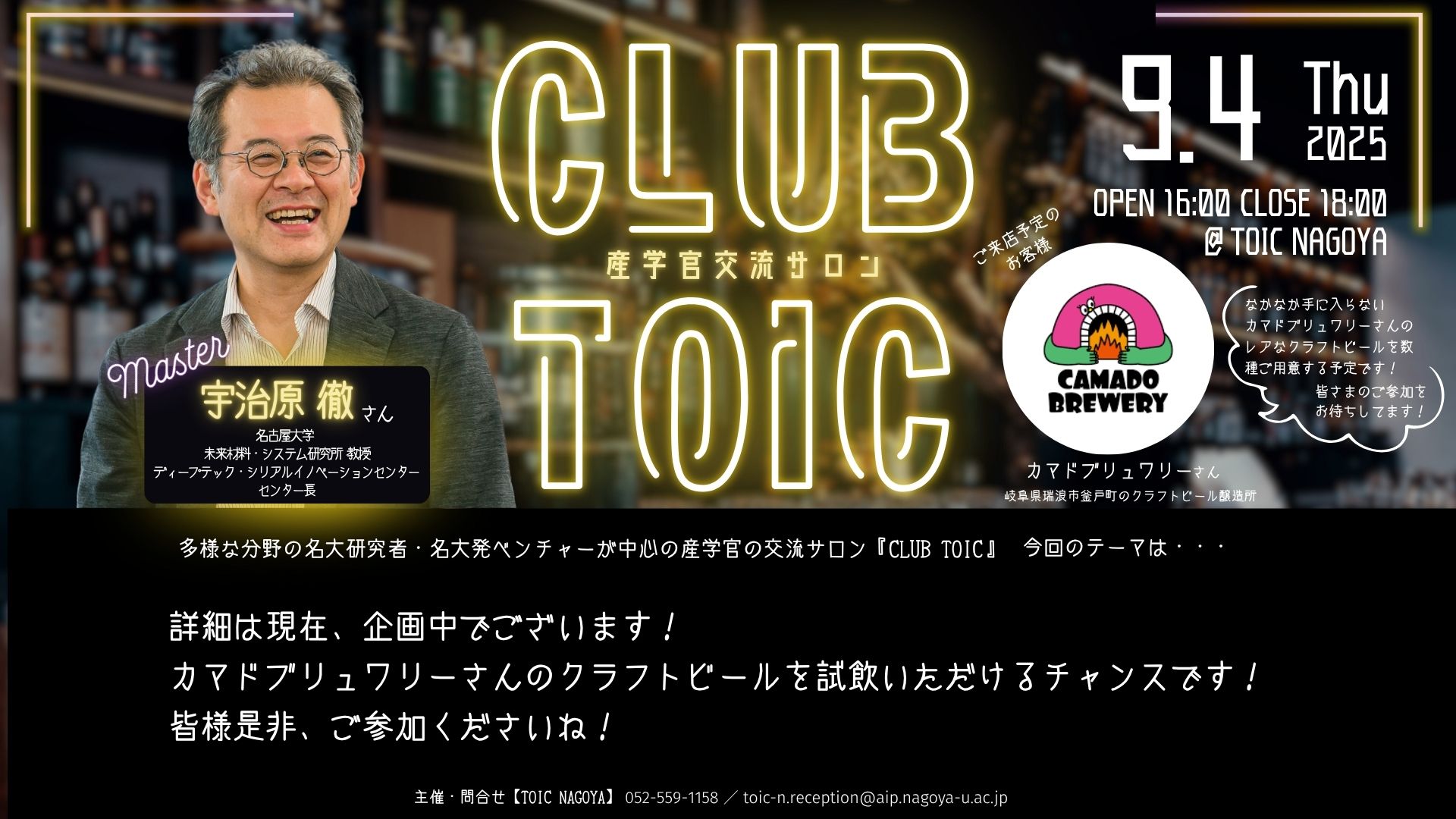

◾️次回イベントのお知らせ

毎度好評のCLUB TOIC 第三弾が、9/4(木) 16:00にTOIC NAGOYAにて開催されます。

詳細は後日お知らせいたしますので、ぜひご参加ください!

【名古屋大学との連携に関するお問合せ先】

TOIC NAGOYA運営担当宛

TEL :052-559-1158

MAIL:toic-n.reception@aip.nagoya-u.ac.jp